米国の政策金利はどこまで低下するのか?

- 山木戸啓治

- 2025年12月11日

- 読了時間: 4分

FRB政策金利の推移

(出典)Federal Reserve Board - PRATES - Data Download Program – Format

政策金利(フェデラル・ファンド・レート)は、FRB(連邦準備制度理事会)が景気や インフレの状態に応じて設定する金融政策の誘導目標の短期金利です。政策金利が中立金利を下回る状況では、金融緩和がもたらす効果が大きくなります。政策金利が中立金利を超えて上昇すれば、金融引き締め寄りの状態になったと考えられます。政策金利が中立金利を上回る状況では、金融引き締め効果があります。

2023年7月にFRBは政策金利の誘導目標レンジを5.25~5.5%に引き上げ、23年ぶりの高水準となりました。

FRBは2024年9月から12月にかけて4年半ぶりに政策金利を1%引き下げ、金融引き締め的なスタンスを解除しました。

2025年12月10日には10月に続く3会合連続で、FRBは政策金利の誘導目標レンジを0.25% 引き下げ、3.50~3.75%設定しました。

現在の金利スタンスは「依然として適度に引き締め的」との認識で、今回の利下げはリスク管理のための利下げと説明しています。最近の労働市場の減速がインフレ悪化の影響を上回るとの判断を示したものです。

高インフレと雇用の減速が同時に懸念される状況を極めて異例とし、高関税政策が進む中での利下げが苦渋の選択としています。企業が関税コストを商品価格に転嫁する動きは「2025年後半から2026年にかけて更に拡大してゆくと予想しています。

FRBのパウエル議長は「政策は実質的にインフレ抑制に偏重していた」としています。移民制限による働き手の減少で需要と供給が共に縮小する奇妙なバランスがあり、労働市場に下ぶれリスクが存在するとしています。

中立金利とは

中立金利の中央値の推移

(出典)Longer Run FOMC Summary of Economic Projections for the Fed Funds Rate, Median (FEDTARMDLR) | FRED | St. Louis Fed (stlouisfed.org) https://fred.stlouisfed.org/series/FEDTARMDLR

中立金利とはFOMC(米連邦公開市場委員会)参加者が想定する長期的に米国の政策金利で適切と考える水準の金利を意味します。2019年6月から2023年12月まで4年半、中立金利の見通しは2.5%程度と推定されてきました。利下げの到達点と考えられる中立金利の水準は、2024年3月から切り上げられ、12月には3%まで引き上げられました。

これまで、FRBは中立金利の水準に向けて政策金利を徐々に引き下げているとしてきました。今回の声明では、政策金利は中立金利にかなり近づいていると表現を修正し、利下げの到達点が近いことを示唆しています。

FRBが適切な物価安定のため政策金利を判断する上で重視するのが中立金利です。中立金利は、長期的に景気を冷やさず過熱もさせないと想定する短期金利の水準です。中立金利は金融緩和、あるいは金融引き締めの目安と考えられます。FRBが四半期ごとに年4回公表するFRBメンバーによる政策・経済見通し(Summary of Economic Projections)の中で公表されます。

経済や物価に長期的に緩和的でも引き締め的でもない均衡水準の自然利子率に、目標とするインフレ率を加えたものが中立金利です。自然利子率とは、受給が均衡しインフレもデフレも過度に起こさずに順調に経済が成長してゆく中立的な利子率の水準を指します。自然利子率は最適な資産配分が実現する金利水準であり、中長期的に潜在成長率に類似するとされています。FRBの目標とする2%のインフレ率を足した3%が中立金利と想定されていますので、米国の自然利子率は1%程度と想定されます。

今後は利下げの到達点と考えられる中立金利に向けて、インフレ率の低下に伴い金利を引き下げる政策が予想されます。

金融引き締めは長くはっきりしない期間をへて影響をもたらします

FRBは長期的には最大雇用と、2%のインフレ率の達成を目指しています。時間が経てば利上げの効果は出てくると考えられますが、どの程度時間が必要なのかは明確に示されていません。

米国の1990年以降の5回の利上げ局面を分析しますと、利上げ停止から利下げに至るまでの平均期間は11カ月程度となっています。今回のケースに当てはめてみますと2024年7月頃となり、ほぼ平均的な期間を経て利下げ局面に転換しています。金融政策の変更が実体経済に波及するまで、1年から2年程度かかると言われています。

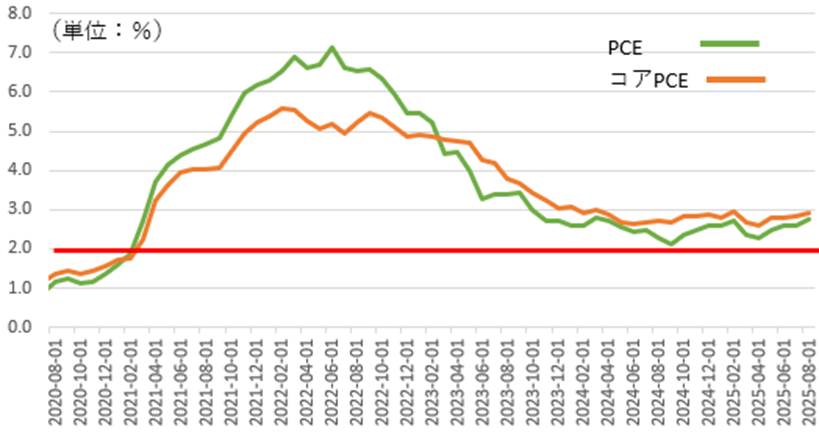

FRBはインフレの状況を見極める指標として重視するPCEの上昇率の見通しを示しています。コアPCEの見通しは25年末時点で2.8%、26年末時点で2.6%、27年末時点で2.2%と見込んでいます。

日本経済は米国の経済の動きに大きく振り回される存在ですので、米国の政策変更の意味を把握することは重要です。日本企業の業績見通しも、あくまで米国の底堅い景気が前提となります。

コメント